未来五年,我市处于经济转型发展、城市品质提升的战略机遇期,由全面建成小康社会向开创新时代现代化强市建设新局面阔步前进。

“十四五”时期经济社会发展总体要求和主要目标

指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记视察山东视察济宁重要讲话、重要指示批示精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,聚焦建设“智造济宁、文化济宁、活力济宁、美丽济宁、幸福济宁”,大力推进产业现代化、城市国际化、新型城镇化、发展绿色化、治理现代化,全面提升民生福祉和社会治理效能,全面开创新时代现代化强市建设新局面。

主要目标

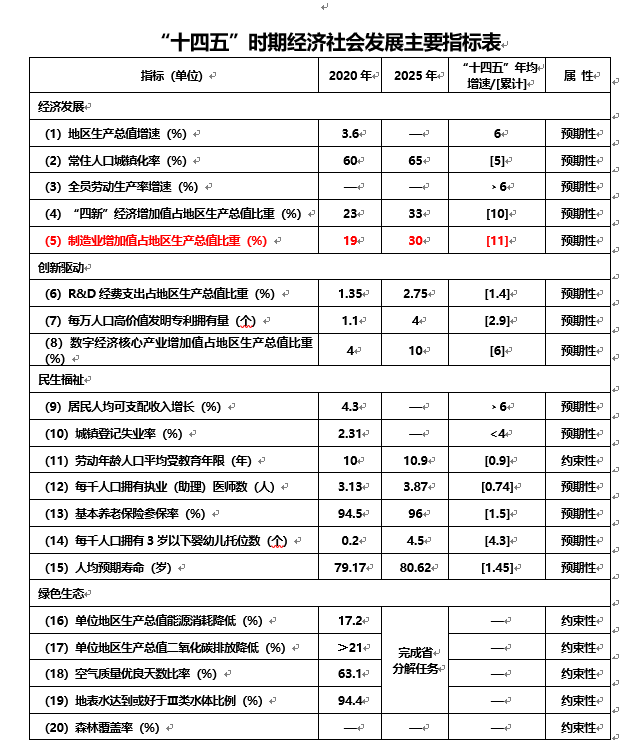

锚定2035年远景目标,聚焦聚力高质量现代化竞争力,经过五年不懈奋斗,新时代现代化强市建设取得突破性进展。综合实力实现新跃升,全市生产总值等主要经济指标迈上新台阶,在鲁南经济圈中的辐射带动作用更加凸显,全面打造成为淮海经济区中心城市,常住人口城镇化率达到65%;发展质效实现新跃升,经济结构持续优化,“四新”经济增加值占地区生产总值比重提升到33%,新动能成为引领经济发展的主引擎,现代产业体系初步形成,产业链产品链迈向中高端;科技创新实现新跃升,自主创新体系更加完善,科技战略支撑和引领作用持续增强,高标准打造资源型城市转型示范区,高水平建设国家创新型城市;改革开放实现新跃升,强化改革系统集成、协同高效,重点领域关键环节改革取得更大突破,建成全省营商环境改革创新示范区,加快建设内陆开放型经济新高地;治理效能实现新跃升,平安济宁、法治济宁、诚信济宁建设深入推进,“和为贵”社会治理机制深化完善,市域治理体系和治理能力现代化水平持续提升,防范化解重大风险体制机制不断健全,统筹发展和安全更加有力;民生保障实现新跃升,实现更加充分更高质量就业,城镇登记失业率控制在4%以内,居民收入增长和经济增长基本同步,社会保障体系不断健全,基本公共服务均等化水平大幅提高,人民生活品质明显改善。重点在以下领域聚力突破、塑成优势。

——聚力突破科教强市。基础教育优质资源供给不断优化,职业教育、高等教育实现新突破,高质量教育体系更加健全,高能级创新平台体系更加完备,全社会研发经费支出占地区生产总值比重达到2.75%,人才集聚优势加速形成,科技创新体制机制更加完善,成为全国全省重要的创新高地、人才高地。

——聚力突破先进制造业强市。产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,高新技术产业产值占比达到50%,先进制造业“231”产业集群竞争力持续增强,制造业增加值占地区生产总值比重达到30%,培育一批全国领先地标性产业集群、链主企业和知名品牌。

——聚力突破数字强市。数字基础设施、数字政府、数字社会建设成效大幅提升,实体经济、数字经济深度融合发展,数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到10%,成为全省数字经济发展引领地、数字治理标杆城市。

——聚力突破文化强市。国家优秀传统文化“两创”先行示范区建设取得重大进展,文化赋能城市创新发展成效显著,公共文化服务水平全面提升,现代文化产业体系加快构建,文化旅游名城建设取得重大进展。

——聚力突破现代农业强市。农业农村基础更加稳固,农村一二三产业深度融合发展,农业质量效益和竞争力加快提高,打造乡村振兴齐鲁样板引领区取得显著成效。

——聚力突破交通物流强市。高速铁路、高速公路通车里程实现新突破,河海联运、中欧班列、航空货运“三位一体”国际通道加速形成,临港临空经济快速发展,兖州国际陆港与京杭运河“一点一线”现代物流发展格局集聚成势,成为全国重要综合物流枢纽。

——聚力突破生态强市。主要污染物排放总量持续减少,科学谋划碳达峰、碳中和行动,南四湖生态保护和高质量发展取得显著成效,采煤塌陷地治理取得阶段性成果,“一环八水绕济宁、十二明珠映古城”城市生态格局基本形成,全域生态廊道初步构建,建成国际湿地城市、国家生态园林城市。

——聚力突破健康强市。市县乡三级公共卫生医疗体系更加健全,“五大中心”投入使用,打造一批全国一流的临床重点专科,覆盖全生命周期的医养健康产业体系不断完善,群众体育和体育产业全面发展,健康城市建设积极推进,人民健康素养水平稳步提高,医疗卫生整体服务能力进入全省第一方阵。

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位

加快建设国家创新型城市

深入实施创新驱动发展战略,打好关键核心技术攻坚战,优化区域创新生态系统,全力塑造发展新优势,综合创新能力跃居全省第一方阵。

一、打造高能级创新平台

依托科研院所和优势企业,提升自主创新和原始创新能力,强化科技创新战略支撑,完善区域创新体系。到2025年,争取国家级创新平台达到10家以上。

(一)构筑区域协同创新平台

优化全市区域创新空间布局和创新要素配置,塑造“一核多点多线”的协同创新格局,提升创新链整体效能,加快构建融通协作的区域创新共同体。“一核”,突出济宁创新谷核心作用,布局5家以上国家级创新平台,年均引进建设20家研发机构,落地50个重点产业化项目,打造高端装备、新材料等一批产业共同体,加速推进济宁高新区、颜店新城、任城区、太白湖新区科技创新走廊建设,创建产业集群创新生态圈。“多点”,深化“一区一业一所”发展模式,放大市产业技术研究院资源引进和产业猎头作用,带动各产业园研究所同频共振,依托清华启迪之星孵化器、中关村信息谷创新中心等国家级综合性科技信息服务平台,加快打造济宁中科科技园,引进国内领先水平项目60个以上,实现新增税收1亿元以上。“多线”,围绕先进制造业“231”产业集群,建设专业化产业研究院,建设一批国家级、省级创新研究院。强化鲁南经济圈城市创新协同,打造鲁南科创走廊。

二、强化企业创新主体地位

完善以企业为主体、市场为导向,产学研深度融合的技术创新体系,促进各类创新要素向企业集聚。

(一)发挥头雁企业引领支撑作用

突出规上企业研发主力军作用,集聚项目、人才、资金,实施“优势企业攀登计划”,攻克行业重大关键技术100项,承担省、市科技重点研发计划700项以上,提升标准、品牌、知识产权核心竞争力,打造行业细分领域领头雁。到2025年,力争产值超50亿元的创新型领军企业达到20家以上,支持30家以上优质企业运作科创板上市。推动国有企业调整战略布局,增加研发经费投入,加快向创新型企业转型。支持先进制造业“231”产业集群领军企业与高等院校、科研机构、行业协会等建设共性技术平台和创新联合体,打造一批全生命周期创新服务平台,构建以企业为核心的协同创新体系,新增企业研发平台150家以上,全市规上企业研发平台建有率达到30%以上。

优化投资结构

实施一批牵引性强、有利于生产消费的重点工程,补齐公共领域短板。聚焦提升先进制造业“231”产业集群核心竞争力,建设一批增强基础能力、完善产业链条、保障链条安全的重大工程,重点引导制造业、生产性服务业加大有效投资,扩大战略性新兴产业投资,筑牢制造业强市基础。实施“十百千亿”工程,推动企业设备更新和技术改造,到2025年,完成制造业技术改造投资4000亿元以上。聚焦“两新一重”建设,加快布局5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等“新基建”项目,提升完善高铁网、高速网、港口群,强化防洪减灾、保水供水等水利工程,推进煤电整合、氢能制取储运等能源工程,完成基础设施投资3000亿元以上。聚焦新型城镇化,加大智慧城市投入力度,系统推进县域补短板强弱项工程,加快改善农村人居环境。聚焦增进民生福祉,实施医养健康、公共卫生、应急保障、普惠教育、养老服务等民生领域重大工程,提高民生服务供给能力和质量。聚焦生态文明建设,加大生态治理修复和环境治理投入,推进循环经济、清洁生产和生态园区建设,完善环保技术、设备和产业体系。

(二)加强要素保障

强化资金、土地、能耗等要素全市统筹和精准对接。灵活运用股权投资、引导基金、专项债券、PPP等政策工具,多方撬动社会资本。坚持以工程的办法推进项目,设立有进有出的项目库。从2021年起,市县财政共同出资设立“重大项目引进大基金”,5年内形成50亿元基金规模,推动每个县(市、区)每年至少落地2个10亿元以上重大产业项目。加快工业技改基金实体化运作,5年内规模达到5亿元,支持先进制造业“231”产业集群集聚发展。完成全域土地综合整治试点,加强土地储备市级统筹,到2025年亩均税收提升30%以上。推进能耗指标优化配置和高效利用,开展单位能耗产出效益评价,实施差别化煤耗能耗资源要素配置。畅通项目建设融资渠道,组建市级融资担保集团,拓展政府性融资覆盖面,完善政银企精准对接平台和合作机制。推行“大专项+任务清单”模式,健全政府引导基金、政府购买服务等市场化投入机制,推广实施财政资金股权投资。推动基础设施不动产投资信托基金有序发展。

三、推进园区创新发展

优化开发区空间布局,完善“多规合一”发展规划。实施园区提升专项行动,大力培育主导产业,开展强链补链工程。把建设园区内专业“园中园”作为主攻方向,持续优化园区市场化、专业化运营模式,建设一批智能终端产业园、医疗产业园、环保装备产业园等专业园区、特色园区。推进开发区新型基础设施建设,加快5G布局,推动数字赋能,建设覆盖园区的协同体系和平台。深化开发区体制机制改革,完善优化绩效薪酬制度,推进“管委会+公司”模式高效运转。规划建设中德(曲阜)中小企业产业园、中韩(泗水)国际食品产业园、中韩(邹城)生物科技产业园,打造济宁高质量外资集聚地。加快省级以上开发区晋位提档,到2025年,全市开发区主营业务收入达到6000亿元以上,形成3个千亿级、1个五百亿级和3个三百亿级开发区;1个省级经济开发区晋升为国家级经济技术开发区,2个省级经济开发区进入全省30强。